Wärmepumpe 2025: Marktzahlen, Hemmnisse, Chancen

Der Wärmepumpenmarkt befindet sich an einem Wendepunkt und steht spürbar unter Spannung. In der Branche hofft man, dass sich der Markt schneller stabilisiert, doch die jüngsten Zahlen sind besorgniserregend. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Marktzahlen, Hemmnisse und Chancen für Wärmepumpen in 2025.

Marktlage in 2025: Wie haben sich die Absatzzahlen entwickelt?

Der Absatz von Heizungswärmepumpen ist 2024 drastisch eingebrochen – um 46 % im Vergleich zum Vorjahr. Statt 356.000 wurden nur noch 193.000 Geräte neu in den Markt gebracht. Auch bei Warmwasser-Wärmepumpen ging der Absatz um die Hälfte zurück. Besonders betroffen war die Split-Technologie (−61 %), während Monoblockgeräte vergleichsweise stabil blieben.

Im Folgenden finden Sie die Absatzzahlen aus der BWP Branchenstudie 2025 für Wärmepumpen in Deutschland aus 2024:

Warum sind die Zahlen so stark gefallen?

Der Rückgang der Absatzzahlen 2024 hat drei Hauptgründe:

- Lagerabbau statt Neuverkauf: Viele der 2024 installierten Wärmepumpen wurden bereits 2023 an Großhandel und Handwerk geliefert. Laut BWP wurden so 50.000 bis 80.000 Geräte aus Lagerbeständen verbaut. Diese Sondereffekte wurden 2024 nicht wiederholt.

- Verunsicherung durch politische Kommunikation: Die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Wärmeplanungsgesetz und die neue BEG-Förderung löste massive Unsicherheit aus. Medienberichte erweckten den falschen Eindruck, man müsse auf die kommunale Wärmeplanung warten – obwohl das faktisch nur auf wenige Gebiete zutrifft.

- Unklare Förderlage & Strom-Gas-Verhältnis: Die Förderrichtlinie wurde erst Ende 2023 veröffentlicht. Das Antragsportal war erst ab Ende Februar 2024 verfügbar, die ersten Förderauszahlungen kamen im Oktober. Gleichzeitig verschlechterte sich das Preisverhältnis Strom zu Gas auf 4:1, weil Gas subventioniert, Strom aber hoch belastet wurde. Das schwächte die wahrgenommene Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen.

Welchen Anteil machen Wärmepumpen insgesamt aus?

Wärmepumpen machten 2024 27 % des gesamten Wärmeerzeugermarkts in Deutschland aus – genauso viel wie im Vorjahr, obwohl die absoluten Absatzzahlen stark eingebrochen sind. Der Gesamtmarkt schrumpfte nämlich parallel um fast die Hälfte, von ca. 1,3 Millionen auf 712.000 Heizgeräten.

Im Vergleich zu anderen EU-Ländern bleibt der Wärmepumpen-Absatz in Deutschland gering. Zwar ist Deutschland nach Frankreich und Italien der drittgrößte Markt in absoluten Zahlen, aber bezogen auf die Haushaltsanzahl wurden 2023 nur 10,6 Geräte pro 1.000 Haushalte installiert. Damit liegt Deutschland auf einem der letzten Plätze in Europa. Im Vergleich: Norwegen ist mit 57,34 auf Platz 1, gefolgt von Finnland mit 38,66 und Schweden mit 35,72.

Trotz starker Industrie und Handwerk hinkt Deutschland bei der Marktdurchdringung hinterher. Länder wie Norwegen, Finnland, Frankreich oder die Niederlande zeigen, dass mit klaren politischen Rahmenbedingungen deutlich höhere Quoten möglich sind.

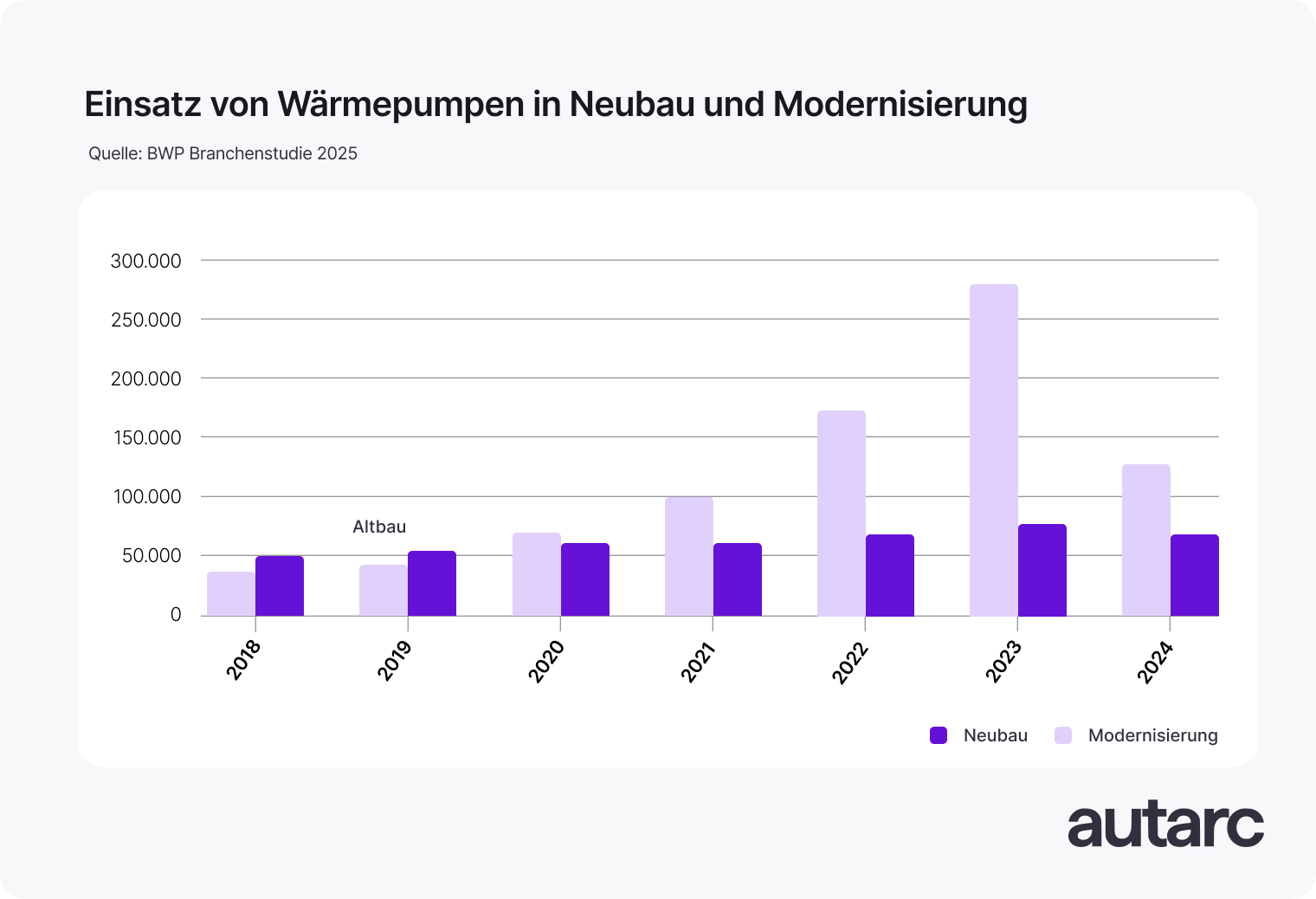

Modernisierung oder Neubau: Wo entsteht 2025 das Absatzvolumen?

Das Volumen entsteht 2025 überwiegend in der Modernisierung, nicht im Neubau. Zwei Drittel aller im Jahr 2024 verbauten Wärmepumpen wurden in Bestandsgebäuden installiert. Dieses Verhältnis wird sich laut der Branchenstudie auch 2025 fortsetzen.

Der starke Anteil der Modernisierung liegt vor allem an zwei Faktoren:

- Rückgang im Neubau: Die Baukonjunktur schwächelt. Viele Neubauprojekte wurden 2023/2024 verschoben oder gar storniert. Entsprechend sinkt das Marktvolumen im Neubausegment trotz technischer Idealbedingungen für Wärmepumpen.

- Förderung und gesetzliche Signale: Eigentümer im Bestand stehen unter Druck durch das GEG (65 %-EE-Vorgabe) und sehen in der BEG-Förderung konkrete finanzielle Anreize. Besonders der Klimageschwindigkeitsbonus beschleunigt den Austausch alter Öl- und Gasheizungen.

- Technische Kapazität vorhanden: Viele Handwerksbetriebe haben sich nach dem Nachfrageboom 2022/2023 auf Bestandsmodernisierung spezialisiert – mit dem nötigen Know-how für Heizlast, Schall, Heizkörper und hydraulischen Abgleich.

So ergibt sich auch rechnerisch ein klares Bild: Von den 193.000 Heizungswärmepumpen im Jahr 2024 wurden 130.800 im Bestand eingesetzt, nur 62.200 im Neubau. Das entspricht einem Verhältnis von 68 % Modernisierung zu 32 % Neubau.

Dieses Verhältnis wird sich auch 2025 kaum verändern – das Handwerk sollte seine Vertriebs- und Planungskapazitäten daher weiterhin gezielt auf Modernisierungsprojekte ausrichten.

Was bremst den Wärmepumpenmarkt in 2025?

Trotz technischer Reife, hohem Installationspotenzial und langfristiger Klimaziele wurde der Wärmepumpenmarkt 2024 stark ausgebremst. Der Rückgang um 46 % ist nicht allein auf Sondereffekte zurückzuführen. Vielmehr wirken mehrere strukturelle Hemmnisse gleichzeitig – politisch, kommunikativ und wirtschaftlich. Diese Unsicherheiten beeinträchtigen Investitionsentscheidungen von Hauseigentümern ebenso wie die Planbarkeit für Fachbetriebe.

- Politisch erzeugte Verunsicherung durch GEG und Wärmeplanung: Die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die kommunale Wärmeplanung sorgte für eine abwartende Haltung. Viele Eigentümer glaubten, sie müssten auf Wärmepläne warten – obwohl keine Pflicht besteht, eine bereits installierte Wärmepumpe wieder zurückzubauen.

- Späte und gestaffelte Förderfreigabe: Das KfW-Antragsportal wurde erst im März 2024 geöffnet. Die Förderrichtlinie kam Ende Dezember 2023, erste Auszahlungen flossen nicht vor Oktober. Diese Verzögerungen führten zu erheblichen Unsicherheiten in Planung, Liquidität und Vertrauen.

- Überfüllte Lager aus 2023 verzerren Marktbild: Großhandel und Handwerk hatten 2023 stark aufgestockt. 2024 wurden rund 80.000 bis 100.000 Geräte aus Lagerbeständen installiert – ein Einmaleffekt ohne Wiederholung. Dadurch erscheinen die realen Absatzzahlen niedriger als die Installationen.

- Hohe Strompreise und falsche Preissignale: Strom ist mit rund 27 % staatlich belastet, Gas nur mit 15 %. Durch Gaspreisbremsen und reduzierte Mehrwertsteuer erschien Gas künstlich günstiger. Wärmepumpen wirkten dadurch kurzfristig wirtschaftlich unattraktiver, obwohl ihr CO₂-Vorteil langfristig Kosten spart.

- Abstrakter CO₂-Preis als Unsicherheitsfaktor: Viele Eigentümer berücksichtigen den CO₂-Preis noch nicht in ihren Entscheidungen. Die erwarteten Preissteigerungen ab 2027 erscheinen abstrakt. Dadurch wird das langfristige Einsparpotenzial nicht in die Wirtschaftlichkeitsrechnung einbezogen.

- Komplexe Anforderungslage bei Förderbedingungen: Förderfähigkeit hängt u. a. von natürlichen Kältemitteln, Effizienzanforderungen, Einkommensgrenzen oder Wärmequellen ab. Diese Komplexität führt zu Verzögerungen in der Beratung und einem erhöhten Planungsaufwand für Fachbetriebe.

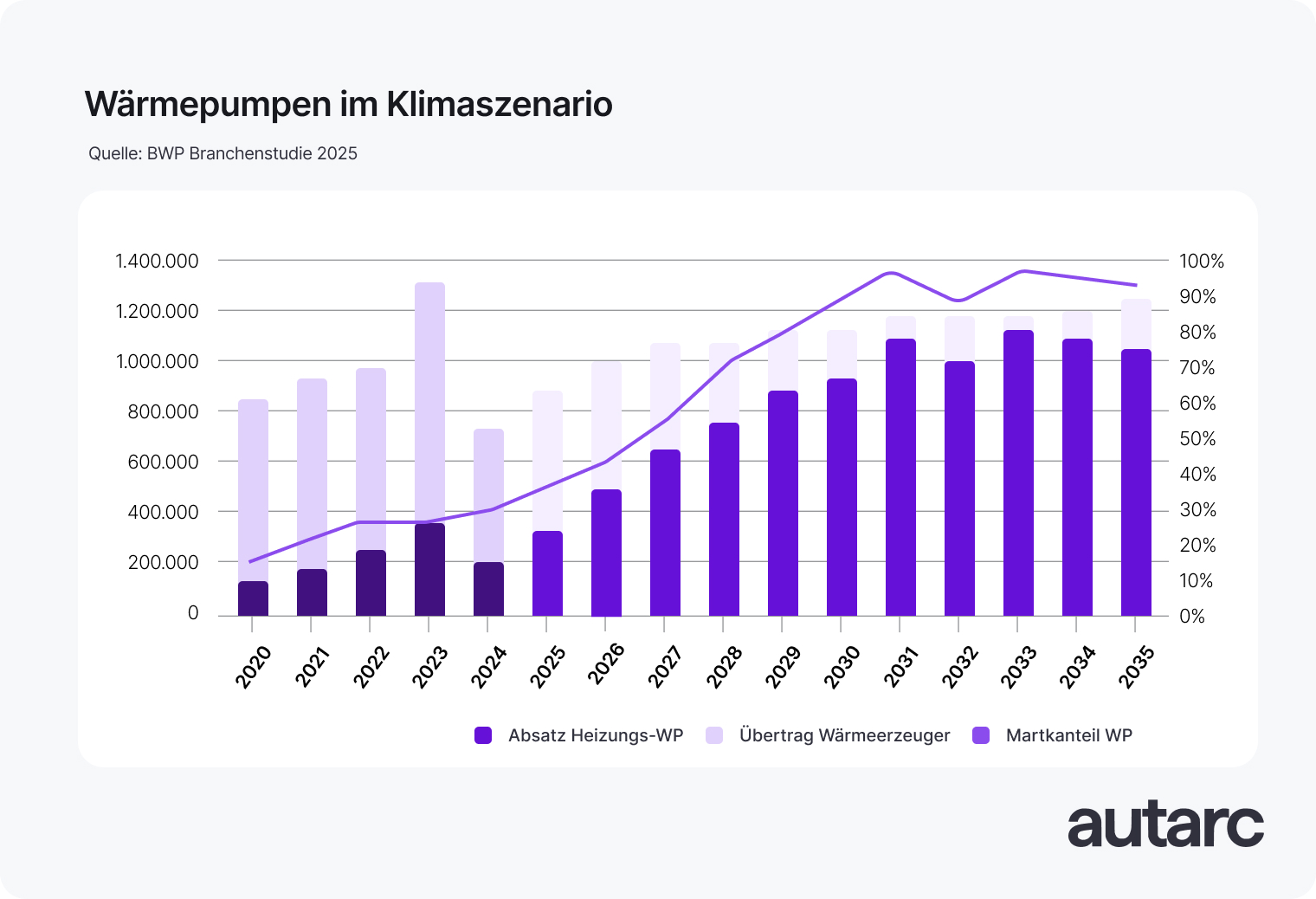

Prognose: Wie entwickelt sich der Wärmepumpenmarkt bis 2035?

Der Wärmepumpenmarkt wird sich in den kommenden Jahren je nach Szenario sehr unterschiedlich entwickeln. Im konservativen BAU-Szenario stagniert der Markt ab 2025 zunächst auf einem mittleren Niveau. Im ambitionierten KLIMA-Szenario hingegen beschleunigt sich das Wachstum ab 2027 deutlich. Bereits ab 2030 könnten mehr als 1 Million Wärmepumpen jährlich installiert werden, sodass der Marktanteil 85 % übertriff. Der Feldbestand würde dadurch bis 2030 auf über 4,5 Millionen Geräte steigen.

Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der Absatzzahlen und Marktanteile bis 2035 laut BAU- und KLIMA-Szenario:

Die Differenz zwischen beiden Szenarien ergibt sich aus der politischen und regulatorischen Gestaltung:

- Szenario BAU (Business as Usual): Hier bleiben Rahmenbedingungen, Strompreise und Förderprogramme weitgehend unverändert. Dadurch bleibt die Investitionsbereitschaft begrenzt. Verbraucher zeigen sich abwartend. Der Markt stagniert ab 2025 bei etwa 300.000 Geräten pro Jahr. Der Marktanteil steigt nur langsam.

- Szenario KLIMA (ambitioniert): Dieses Szenario geht von gezielten politischen Maßnahmen aus: Strompreissenkung, CO₂-Bepreisung, gezielte Förderung, einfachere Vorgaben im GEG und Wärmepflicht mit klarer Kommunikation. Die Marktteilnehmer erhalten dadurch Planungssicherheit. Wärmepumpen werden zur Standardlösung.

- Psychologische Wirkung: Klare politische Signale wirken investitionsfördernd. Der BAU-Markt bleibt hingegen von Unsicherheit und Zurückhaltung geprägt. Viele warten ab, weil Förderbedingungen und Wärmeplanung nicht transparent genug sind.

Fazit

Die Wärmepumpe bleibt auch 2025 ein zentraler Baustein der Energiewende, doch der Markt steht an einem Wendepunkt. Der starke Einbruch im Jahr 2024 zeigt: Ohne stabile politische Rahmenbedingungen, transparente Förderstrukturen und faire Energiepreisrelationen gerät die Wärmewende ins Stocken. Die nächsten Jahre entscheiden darüber, ob die Branche auf Wachstums- oder Stagnationskurs bleibt.

Für Fachbetriebe, Planer und Entscheider bedeutet das: Jetzt ist der richtige Moment, damit Sie Prozesse standardisieren, Förderkompetenz aufbauen und die eigene Position im Modernisierungsmarkt stärken.

Der neue Standard für Installateure und Energieberater

Sie installieren Heizungen, PV-Anlagen, Batteriespeicher oder Wallboxen? Mit autarc erledigen Sie Akquise, Planung, Förderung, Wartung und Kundenkommunikation in einer Software. Digitalisieren Sie Ihre Prozesse und machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Jetzt 14 Tage lang kostenlos testen!

%25203%2520(1).webp)